Soigner la douleur au cancer : contrôler la douleur et améliorer la qualité de vie

déc., 17 2025

déc., 17 2025

Quand on reçoit un diagnostic de cancer, la peur ne vient pas seulement de la maladie elle-même. Elle vient aussi de la douleur qui peut s’installer, lourde, constante, qui ronge le sommeil, détruit l’appétit, et fait perdre le goût de la vie. Pourtant, la douleur au cancer n’est pas une fatalité. Dans 80 à 90 % des cas, elle peut être efficacement contrôlée. Ce n’est pas un miracle. C’est une science bien établie, soutenue par des directives internationales, et appliquée dans les meilleurs centres de soins depuis des décennies.

La douleur n’est pas un symptôme normal

Beaucoup de patients pensent qu’il faut « supporter » la douleur. Que c’est le prix à payer pour lutter contre le cancer. C’est une idée fausse. La douleur intense n’est pas une conséquence inévitable du cancer. C’est un problème médical qui demande une réponse précise, rapide et adaptée. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a posé les bases il y a plus de 30 ans avec son échelle en trois étapes. Depuis, les connaissances ont progressé, mais le principe reste le même : traiter la douleur selon son intensité, pas selon le stade du cancer.On commence par évaluer la douleur. Pas avec des mots vagues comme « ça fait mal » ou « c’est insupportable ». On utilise une échelle simple, de 0 à 10. Zéro, c’est zéro douleur. Dix, c’est la pire douleur que vous puissiez imaginer. Cette échelle est obligatoire dans tous les centres de soins sérieux. Elle permet de suivre l’évolution. Si vous passez de 8 à 3 après un traitement, c’est un succès. Si vous restez à 7, il faut changer de stratégie.

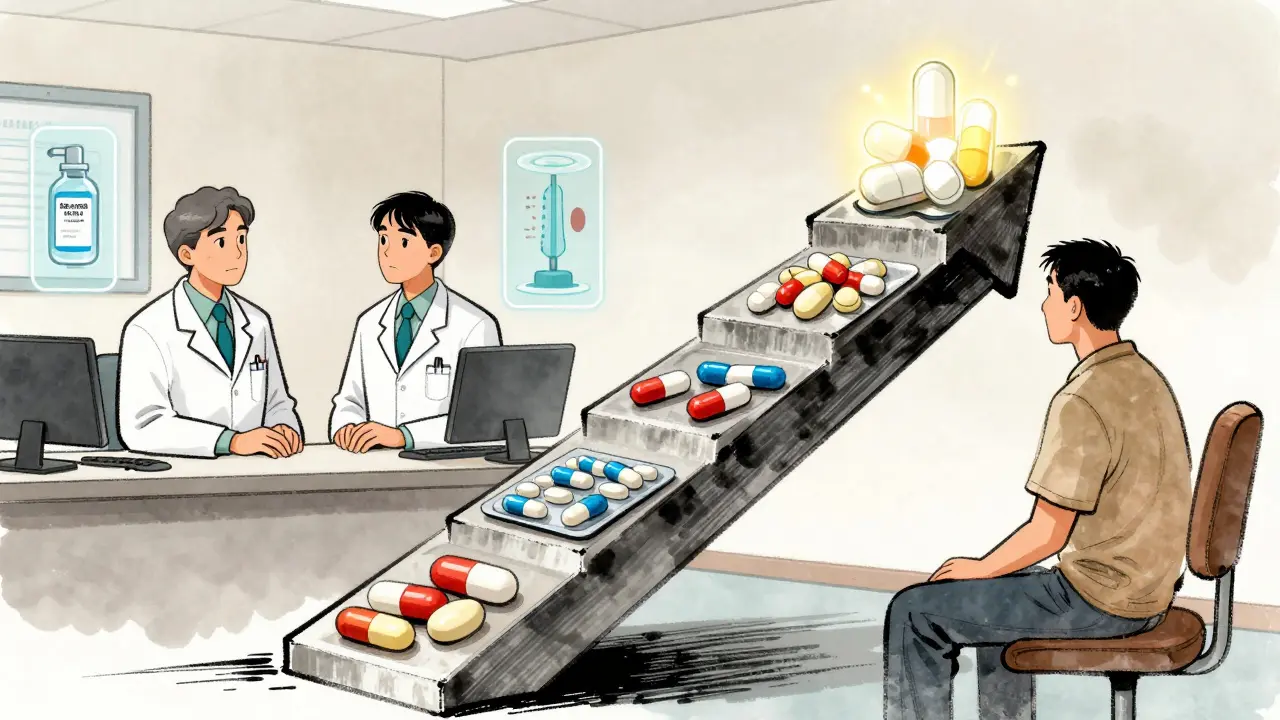

Les médicaments, étape par étape

L’approche médicamenteuse suit un chemin clair, appelé l’échelle de l’OMS.- Étape 1 (douleur légère) : On commence avec du paracétamol (jusqu’à 4 000 mg par jour) ou des anti-inflammatoires comme l’ibuprofène (400 à 800 mg, trois fois par jour). Ces médicaments sont efficaces pour les douleurs osseuses légères ou les inflammations.

- Étape 2 (douleur modérée) : Si le paracétamol ne suffit plus, on ajoute un opioïde faible, comme la codéine (30 à 60 mg toutes les 4 heures). Ce n’est pas une solution à long terme, mais un pont.

- Étape 3 (douleur sévère) : Là, on passe aux opioïdes forts. La morphine est le pilier. On commence souvent à 5 à 15 mg toutes les 4 heures par voie orale. L’important, c’est de ne pas attendre que la douleur devienne insupportable pour donner le médicament. On administre en dose régulière, pas seulement quand ça fait mal. Et on ajoute une dose de secours - 10 à 15 % de la dose totale journalière - pour les « poussées » de douleur.

On ne reste pas sur une dose fixe. Si la douleur persiste, on augmente progressivement, de 25 à 50 % tous les 24 à 48 heures. Et on réévalue toujours après 24 heures. Pas après trois jours. Pas après une semaine. Vingt-quatre heures. C’est le rythme minimum pour ne pas laisser un patient souffrir inutilement.

Quand la douleur vient des os

Le cancer qui s’étend aux os - les métastases osseuses - est l’une des causes les plus douloureuses. Cette douleur est souvent profonde, sourde, et s’aggrave la nuit. Pour la traiter, on combine deux approches.La première : les bisphosphonates. Le zoledronate, administré par perfusion toutes les 3 à 4 semaines, renforce les os et réduit les fractures. La deuxième : la radiothérapie. Une seule séance de 8 Gy (dose unique) ou plusieurs séances totalisant 20 à 30 Gy peuvent soulager la douleur dans 70 à 80 % des cas. Ce n’est pas une cure. C’est un soulagement rapide, souvent durable. Et ça ne demande pas de longues hospitalisations.

Les médicaments d’appoint

La douleur n’est pas toujours la même. Parfois, elle brûle, comme un feu sous la peau. C’est la douleur neuropathique. Elle vient des nerfs endommagés par le cancer ou par les traitements. Pour ça, les opioïdes ne suffisent pas. Il faut des médicaments spécifiques.- Le gabapentine (100 à 1 200 mg, trois fois par jour) calme les nerfs hyperactifs.

- Le duloxétine (30 à 60 mg par jour), un antidépresseur, agit aussi sur les voies de la douleur.

- La dexaméthasone (4 à 16 mg par jour), une corticoïde, réduit l’inflammation autour des tumeurs, surtout dans les os ou les nerfs comprimés.

On ne les utilise pas comme des compléments. On les intègre dès le départ si la douleur a ce profil. Et on ne les arrête pas trop vite. Leur effet peut prendre plusieurs jours à se manifester.

Les autres obstacles : peur, ignorance, système

Pourquoi tant de patients souffrent-ils encore ? Trois raisons principales.La première : la peur de l’addiction. 65 % des patients disent avoir peur de devenir dépendants. Mais dans le cancer, ce n’est pas la même logique. La dépendance psychologique est rare quand on prend les opioïdes pour soulager une douleur réelle. Ce qui compte, c’est la qualité de vie. Et la mort par douleur n’est pas une option acceptable.

La deuxième : le manque de formation des soignants. Une étude de 2017 a montré que 40 % des infirmières en oncologie n’avaient pas de formation actualisée en gestion de la douleur. C’est inadmissible. Un bon traitement commence par un bon diagnostic. Et un bon diagnostic, c’est une évaluation régulière, une connaissance des échelles, et une maîtrise des conversions entre opioïdes.

La troisième : les systèmes de santé. Les thérapies non médicamenteuses - kinésithérapie, acupuncture, hypnose, soutien psychologique - sont efficaces. Mais elles ne sont pas toujours remboursées. Ou alors, il faut attendre des mois pour avoir un rendez-vous. Pourtant, une étude a montré que les patients qui bénéficient d’une équipe de soins palliatifs dès les 8 premières semaines après le diagnostic voient leur qualité de vie augmenter de 20 à 30 %. Et leur espérance de vie s’allonge en moyenne de 2,5 mois.

Les nouvelles voies : technologie et personnalisation

La médecine évolue. Aujourd’hui, des applications sur smartphone permettent aux patients de noter leur douleur en temps réel. Une étude en 2021 a montré que cela améliore la précision des notes médicales de 22 %. Les médecins voient mieux ce qui se passe entre deux consultations.On explore aussi la génétique. Certains patients métabolisent la morphine très vite, d’autres très lentement. Un test génétique sur les enzymes CYP450 peut dire quel médicament et quelle dose conviennent le mieux. Ce n’est pas encore standard, mais ça vient.

Et demain ? Des médicaments qui ciblent directement les mécanismes de la douleur liée au cancer - la compression nerveuse, la dégradation osseuse - sont en phase d’essais. Douze sont actuellement en phase II ou III. Ce ne sont pas des miracles. Mais ce sont des espoirs concrets.

Quand la douleur persiste malgré tout

Parfois, malgré tous les efforts, la douleur reste. C’est là que la rotation des opioïdes entre en jeu. Si la morphine cause trop de nausées, de confusions ou de somnolence, on change pour la fentanyl ou la méthadone. On ne fait pas ça au hasard. On utilise des tables de conversion équianalgésiques, et on commence à 50 à 75 % de la dose calculée. Pourquoi ? Parce que le corps n’est pas tout à fait habitué au nouveau médicament. On évite ainsi les surdosages.Et si la douleur devient plus intense avec les opioïdes ? C’est l’hyperalgésie induite par les opioïdes. Elle touche 15 à 20 % des patients sous traitement prolongé. La solution ? Réduire la dose, changer de médicament, et ajouter des traitements non opioïdes. Ce n’est pas un échec. C’est une adaptation nécessaire.

Le soin ne se limite pas à la douleur

La qualité de vie, ce n’est pas seulement l’absence de douleur. C’est pouvoir manger, dormir, parler avec ses proches, avoir un peu de calme. C’est ne pas avoir peur d’être un fardeau. C’est avoir un plan, même si on ne sait pas ce que demain apportera.Les équipes de soins palliatifs ne sont pas des « équipes de la mort ». Ce sont des équipes de la vie. Elles incluent des médecins, des infirmières, des psychologues, des travailleurs sociaux, des chaplains. Elles écoutent. Elles parlent avec les familles. Elles aident à faire les choix. Elles aident à dire non à un traitement trop lourd. Elles aident à dire oui à un moment de paix.

On ne peut pas guérir tout le monde. Mais on peut toujours soulager. Et ce n’est pas peu. C’est tout ce qui reste quand les traitements ne suffisent plus. C’est ce qui donne encore un sens à chaque jour.

La douleur au cancer peut-elle vraiment être entièrement contrôlée ?

Oui, dans 80 à 90 % des cas. Ce n’est pas une promesse vide. C’est le résultat de protocoles éprouvés par des milliers d’études. La clé, c’est de ne pas attendre. Dès le diagnostic, la douleur doit être évaluée. Et dès qu’elle apparaît, elle doit être traitée avec les bons médicaments, aux bonnes doses, et au bon moment. Ce n’est pas une question de chance. C’est une question de pratique médicale bien appliquée.

Les opioïdes rendent-ils dépendants chez les patients atteints de cancer ?

La dépendance psychologique est extrêmement rare chez les patients atteints de cancer qui prennent des opioïdes pour soulager une douleur réelle. Ce qui se passe, c’est une tolérance physique - le corps s’habitue - mais ce n’est pas l’addiction. L’addiction, c’est la recherche compulsive du médicament pour son effet euphorisant. Ce n’est pas le cas ici. Le but est de retrouver une vie décente. Et la peur de la dépendance est souvent plus dangereuse que les opioïdes eux-mêmes.

Pourquoi certains patients ne disent-ils pas qu’ils ont mal ?

Plusieurs raisons. Certains pensent que c’est normal, qu’ils doivent « être forts ». D’autres craignent d’être considérés comme des patients difficiles. Dans certaines cultures, exprimer la douleur est vu comme un signe de faiblesse. Environ 28 % des patients d’origine asiatique ou hispanique sous-estiment leur douleur pour ces raisons. C’est pourquoi les équipes de soins doivent poser des questions claires, répétées, et sans jugement. « À quel point la douleur vous empêche-t-elle de dormir ? » est plus utile que « Vous avez mal ? »

Quand faut-il demander une consultation en soins palliatifs ?

Dès que la douleur devient difficile à contrôler, ou que la qualité de vie se dégrade. Mais mieux encore : dès le diagnostic, surtout si le cancer est avancé. Des études montrent que les patients qui consultent une équipe de soins palliatifs dans les 8 premières semaines vivent plus longtemps et avec moins de souffrance. Ce n’est pas une question de fin de vie. C’est une question de bien-être dès le début.

Les traitements non médicamenteux (acupuncture, hypnose, massage) fonctionnent-ils vraiment ?

Oui, et ils sont recommandés par les grandes sociétés de cancérologie. L’acupuncture peut réduire la douleur neuropathique. L’hypnose diminue l’anxiété et la perception de la douleur. Le massage améliore le sommeil et le bien-être général. Ce ne sont pas des remèdes miracles, mais des outils puissants pour compléter les médicaments. Leur effet est cumulatif. Et ils n’ont presque aucun effet secondaire.

Que faire si le médecin ne prend pas la douleur au sérieux ?

Demandez une évaluation formelle. Dites : « Je veux qu’on mesure ma douleur avec l’échelle de 0 à 10. » Notez vos chiffres. Montrez-les. Demandez un rendez-vous avec un spécialiste en soins palliatifs. Si vous êtes dans un centre hospitalier, demandez la consultation palliative - c’est un droit. Dans de nombreux pays, les centres de cancer sont obligés d’avoir un accès immédiat à ces services. Vous n’êtes pas un fardeau. Vous avez le droit de ne pas souffrir.

Marc LaCien

décembre 19, 2025 AT 02:15James Harris

décembre 20, 2025 AT 09:19Kitt Eliz

décembre 21, 2025 AT 06:58Micky Dumo

décembre 22, 2025 AT 00:21Yacine BOUHOUN ALI

décembre 23, 2025 AT 12:41Gerard Van der Beek

décembre 23, 2025 AT 13:39Brianna Jacques

décembre 24, 2025 AT 15:27Blanche Nicolas

décembre 25, 2025 AT 04:45Sylvie Bouchard

décembre 26, 2025 AT 06:47Philippe Lagrange

décembre 26, 2025 AT 06:47Jacque Johnson

décembre 27, 2025 AT 10:30Marcel Kolsteren

décembre 27, 2025 AT 10:31michel laboureau-couronne

décembre 29, 2025 AT 09:37Alexis Winters

décembre 30, 2025 AT 19:39Kitt Eliz

décembre 30, 2025 AT 23:40