Lois antitrust : les enjeux de concurrence sur les marchés des génériques

nov., 16 2025

nov., 16 2025

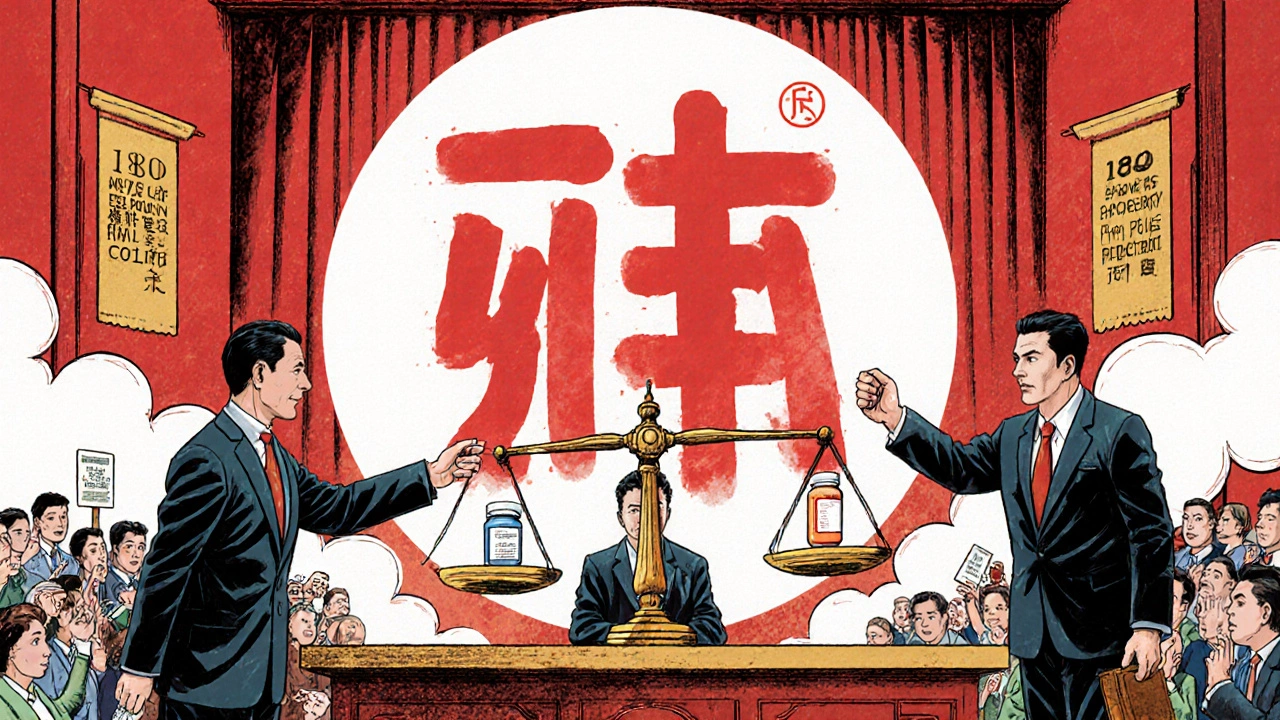

Les médicaments génériques représentent plus de 90 % des prescriptions aux États-Unis aujourd’hui. En 1984, ils n’étaient qu’à 19 %. Ce changement radical n’est pas le fruit du hasard. Il est le résultat direct d’une loi : le Hatch-Waxman Act, adoptée en 1984 aux États-Unis. Cette loi a créé un équilibre délicat : protéger l’innovation des laboratoires pharmaceutiques tout en ouvrant la voie à la concurrence des génériques. Mais cet équilibre est constamment mis à l’épreuve. Des stratégies légales, mais discutables, sont utilisées pour bloquer l’arrivée des génériques. Et c’est là que les lois antitrust entrent en jeu.

Comment les génériques sont-ils devenus la norme ?

Avant 1984, un laboratoire qui voulait produire une version générique devait prouver que son médicament était aussi efficace et sûr que le produit original. Cela prenait des années et coûtait des millions. Le Hatch-Waxman Act a changé la donne. Il a permis aux fabricants de génériques de déposer une demande simplifiée, appelée ANDA (Abbreviated New Drug Application). Ils n’avaient plus besoin de refaire tous les essais cliniques. Ils devaient seulement montrer que leur produit était bioéquivalent au médicament de référence.

Et il y avait une récompense pour le premier arrivant : 180 jours d’exclusivité sur le marché. Pendant cette période, aucun autre générique ne pouvait entrer. C’était une incitation puissante. Le premier fabricant à relever le défi d’un brevet contestable gagnait des millions en quelques mois. Ce système a fonctionné. Entre 2005 et 2014, les génériques ont fait économiser 1,68 billion de dollars aux consommateurs américains. En 2012 seulement, ce sont 217 milliards de dollars qui ont été économisés. C’est l’équivalent du budget annuel d’un petit pays.

Les pièges de la concurrence : les accords « pay-for-delay »

Mais tout n’est pas rose. Le système a été détourné. Certains laboratoires de marque ont commencé à payer les fabricants de génériques pour qu’ils ne viennent pas sur le marché. Ce sont les fameux accords « pay-for-delay ». Un laboratoire de marque paie un concurrent potentiel pour qu’il reporte la sortie de son générique. En échange, le générique obtient une part du marché une fois que le brevet expire, ou une compensation financière.

Ces accords n’ont aucun sens économique si ce n’est pour bloquer la concurrence. Le prix du médicament reste élevé pendant des mois, voire des années, alors qu’il devrait chuter. La Federal Trade Commission (FTC) a montré que l’arrivée du premier générique fait baisser les prix de 20 % en un an. Avec cinq concurrents, la chute peut atteindre 85 %. Des accords comme ceux-là coûtent aux patients des milliards.

En 2013, la Cour suprême des États-Unis a tranché dans l’affaire FTC v. Actavis. Elle a statué que ces paiements pouvaient violer les lois antitrust s’ils étaient « importants et non justifiés ». Ce n’était pas une interdiction totale, mais un avertissement : les tribunaux vont regarder de près. Depuis, des cas comme celui de Gilead Sciences ont été traités. En 2023, Gilead a payé 246,8 millions de dollars pour régler une affaire où il était accusé d’avoir bloqué l’entrée d’un générique pour un traitement du VIH.

Autres tactiques pour retarder les génériques

Les « pay-for-delay » ne sont que la pointe de l’iceberg. D’autres stratégies sont tout aussi efficaces pour freiner la concurrence.

Le « product hopping » : un laboratoire modifie légèrement son médicament - changement de forme, de dose, ou d’excipient - juste avant l’expiration du brevet. Il lance alors une nouvelle version, souvent plus chère, et pousse les médecins à prescrire cette nouvelle version. Le générique n’est plus compatible. C’est ce qui s’est passé avec Prilosec et Nexium d’AstraZeneca. Le générique de Prilosec était prêt, mais Nexium, la version légèrement modifiée, a capté la majorité des prescriptions.

Les pétitions citoyennes frauduleuses : un laboratoire dépose une pétition auprès de la FDA pour demander des études supplémentaires sur un générique, même s’il n’y a aucun fondement scientifique. La FDA est obligée d’y répondre. Le processus prend des mois, voire des années. C’est ce que la FTC accuse Teva d’avoir fait avec son médicament Copaxone, utilisé contre la sclérose en plaques. L’affaire est toujours en cours.

Le retrait stratégique des autorisations de mise sur le marché : dans certains pays européens, des laboratoires retirent l’autorisation de commercialisation d’un médicament pour empêcher la fabrication de génériques. Ils le réintroduisent plus tard, après avoir épuisé les délais de protection. Cela crée une lacune légale que les génériques ne peuvent pas remplir.

Comment les autres pays réagissent-ils ?

Les États-Unis ne sont pas les seuls à s’attaquer à ces pratiques. L’Union européenne a ouvert 27 affaires antitrust dans le secteur pharmaceutique entre 2018 et 2022. Soixante pour cent étaient liées à des tentatives de retarder l’entrée des génériques. La Commission européenne est particulièrement vigilante sur les abus du système de brevets. Par exemple, des laboratoires ont déposé des brevets de faible qualité sur des aspects mineurs du médicament pour prolonger leur monopole.

En Chine, la situation a changé en janvier 2025 avec la publication des Directives antitrust pour le secteur pharmaceutique. Le gouvernement chinois a identifié cinq pratiques « hardcore » interdites : fixation des prix, restriction de la production, partage du marché, boycott collectif et limitation du développement technologique. En un an, six entreprises ont été sanctionnées. Cinq d’entre elles avaient fixé les prix par des réunions secrètes, des messages sur WhatsApp ou même des algorithmes automatisés pour synchroniser leurs prix.

En Europe, les autorités s’inquiètent aussi du « disparagement » : des laboratoires de marque diffusent des informations fausses ou trompeuses sur les génériques. Ils disent qu’ils sont moins efficaces, qu’ils ont plus d’effets secondaires, ou qu’ils ne sont pas adaptés à certains patients. Ces campagnes de désinformation réduisent la confiance des médecins et des patients. Résultat : les génériques restent sur les étagères.

Qui paie le prix fort ?

Derrière ces tactiques juridiques, il y a des vies. En 2022, une enquête du Kaiser Family Foundation a révélé que 29 % des Américains ne prenaient pas leurs médicaments comme prescrit à cause du coût. Pour certains, un générique pourrait signifier la différence entre vivre et mourir. Un médicament pour le diabète, l’hypertension ou l’asthme peut devenir inaccessible pendant des mois à cause d’un accord secret entre deux laboratoires.

Le Congrès américain estime que les génériques réduisent les prix de 30 à 90 % par rapport aux médicaments de marque. C’est énorme. Mais quand la concurrence est étouffée, les patients paient. Et les systèmes de santé aussi. En Europe, les retards d’entrée des génériques coûtent 11,9 milliards d’euros par an, selon la Commission européenne. C’est de l’argent qui pourrait financer des hôpitaux, des recherches ou des soins pour les plus vulnérables.

Le futur de la concurrence dans les génériques

Les autorités antitrust ne se reposent pas. La FTC organise régulièrement des ateliers pour comprendre les nouvelles tactiques. En 2022, elle a organisé un atelier intitulé « L’entrée des génériques après l’expiration des brevets ». Les experts y ont discuté des algorithmes de pricing, des plateformes numériques utilisées pour coordonner les prix, et même des « digital shadows » - des tentatives de manipuler les données médicales en ligne pour discréditer les génériques.

En Chine, les autorités utilisent déjà l’intelligence artificielle pour détecter les collusions en ligne. Elles surveillent les transactions, les messages, les changements de prix en temps réel. En Europe, la stratégie pharmaceutique 2023 vise à simplifier les autorisations de mise sur le marché pour les génériques et les biosimilaires. Aux États-Unis, les tribunaux devront continuer à distinguer entre la protection légitime des brevets et les abus de position dominante.

La bataille n’est pas finie. Mais les règles sont de plus en plus claires : bloquer la concurrence des génériques n’est pas une stratégie d’entreprise, c’est une violation de la loi. Et les consommateurs, les patients, les systèmes de santé - tous gagnent quand la concurrence est libre et loyale.

Qu’est-ce que le Hatch-Waxman Act et pourquoi est-il important pour les génériques ?

Le Hatch-Waxman Act est une loi américaine de 1984 qui a créé un cadre pour l’approbation rapide des médicaments génériques. Elle permet aux fabricants de génériques de déposer une demande simplifiée (ANDA) en prouvant seulement que leur produit est bioéquivalent au médicament de référence. En échange, le premier fabricant à contester un brevet reçoit 180 jours d’exclusivité. Cette loi a permis aux génériques de passer de 19 % à plus de 90 % des prescriptions aux États-Unis, générant des milliards d’économies pour les patients.

Qu’est-ce qu’un accord « pay-for-delay » et pourquoi est-il illégal ?

Un accord « pay-for-delay » est un contrat entre un laboratoire de marque et un fabricant de générique, où le premier paie le second pour retarder la sortie de son générique. Cela empêche la baisse des prix et maintient un monopole artificiel. En 2013, la Cour suprême des États-Unis a jugé que ces accords pouvaient violer les lois antitrust s’ils impliquent des paiements « importants et non justifiés ». Ils sont illégaux parce qu’ils nuisent à la concurrence et augmentent artificiellement les coûts pour les patients.

Qu’est-ce que le « product hopping » et comment ça marche ?

Le « product hopping » est une stratégie où un laboratoire modifie légèrement un médicament - par exemple, en changeant sa forme ou son excipient - juste avant l’expiration du brevet. Il lance alors une nouvelle version, souvent plus chère, et pousse les médecins à la prescrire. Le générique, lui, n’est plus compatible avec la nouvelle version. Cela permet de conserver la part de marché sans avoir à concurrencer sur le prix. C’est ce qui s’est produit avec Prilosec et Nexium d’AstraZeneca.

Comment la Chine lutte-t-elle contre les abus dans les génériques ?

Depuis janvier 2025, la Chine a publié des directives antitrust spécifiques au secteur pharmaceutique. Elle interdit cinq pratiques « hardcore » : fixation des prix, restriction de la production, partage du marché, boycott collectif et limitation de l’innovation. Elle utilise l’intelligence artificielle pour détecter les collusions en ligne, notamment via des applications de messagerie ou des algorithmes de pricing. Six entreprises ont déjà été sanctionnées en un an, dont cinq pour fixation de prix.

Les génériques sont-ils vraiment aussi sûrs que les médicaments de marque ?

Oui. Pour être approuvé, un générique doit être bioéquivalent au médicament de référence : il doit contenir la même substance active, dans la même dose, et produire les mêmes effets dans le corps. Les autorités sanitaires, comme la FDA aux États-Unis ou l’EMA en Europe, contrôlent rigoureusement leur qualité. Les études montrent qu’ils sont aussi efficaces et sûrs. Les campagnes de désinformation sur leurs effets secondaires sont souvent des tentatives de freiner la concurrence, pas des faits scientifiques.

Thomas Sarrasin

novembre 17, 2025 AT 20:58Le Hatch-Waxman Act est un chef-d’œuvre de régulation équilibrée. Il a permis de concilier innovation et accès aux médicaments, ce qui n’est pas rien dans un secteur aussi sensible.

Teresa Jane Wouters

novembre 18, 2025 AT 21:15On vous cache la vérité. Ces lois antitrust ? C’est juste un prétexte pour que Big Pharma contrôle tout depuis les ombres. Les génériques sont dangereux, vous verrez.

Deb McLachlin

novembre 20, 2025 AT 02:47Je trouve troublant que les accords pay-for-delay soient encore possibles malgré la décision de la Cour suprême. La FTC devrait avoir plus de pouvoirs d’investigation et de sanctions. Ce n’est pas une question de marché, c’est une question de santé publique.

Les chiffres sont édifiants : 217 milliards d’économies en 2012, et pourtant les laboratoires trouvent encore des moyens de contourner la loi. Le product hopping, les pétitions frauduleuses, le retrait stratégique des autorisations - ce sont des tactiques de guerre économique, pas de libre concurrence.

La Chine, avec ses directives de 2025 et son utilisation de l’IA pour détecter les collusions, montre qu’on peut agir efficacement. Pourquoi l’Europe et les États-Unis n’adoptent-ils pas des outils similaires ? Parce que les lobbyistes sont trop puissants.

Et puis il y a le disparagement. Des campagnes de désinformation qui font croire que les génériques sont moins sûrs. C’est criminel. Les études sont claires : bioéquivalence, même substance active, même efficacité. Pourquoi les médecins et les patients hésitent-ils encore ? Parce qu’on leur a menti pendant des années.

Les systèmes de santé paient un prix énorme. 11,9 milliards d’euros par an en Europe, c’est l’équivalent de centaines de milliers de traitements non dispensés. Cet argent pourrait financer des hôpitaux, des recherches sur les maladies rares, ou des soins palliatifs.

Je ne comprends pas comment on peut défendre des pratiques qui mettent des vies en danger au nom du profit. Ce n’est pas de l’entrepreneuriat, c’est de la prédation.

Le futur dépendra de la volonté politique. Si les autorités continuent de regarder ailleurs, les patients continueront de mourir à cause de prix inaccessibles.

Corinne Stubson

novembre 20, 2025 AT 17:11Et si tout ça était une manipulation pour faire croire que les génériques sont sûrs ? Et si les tests de bioéquivalence étaient truqués ? Et si les laboratoires de marque avaient déjà infiltré la FDA et l’EMA ? Vous croyez vraiment que les mêmes gens qui ont caché l’aspirine et le tabac vont vous dire la vérité sur les génériques ?

Gert-jan Dikkescheij

novembre 21, 2025 AT 03:17Le product hopping c’est vraiment une arnaque mais c’est aussi logique du point de vue business. Si tu es le dernier à avoir un brevet tu dois te battre pour survivre. Le système est cassé mais les entreprises ne font que ce qu’on leur permet de faire

titi paris

novembre 22, 2025 AT 13:18Il est indéniable, et je le souligne avec insistance, que les accords « pay-for-delay » constituent une violation flagrante, non seulement des lois antitrust, mais également du principe fondamental de la libre concurrence, qui est la pierre angulaire de toute économie de marché saine. La Cour suprême a eu raison, mais insuffisamment.

Le fait que Gilead ait dû payer 246,8 millions de dollars - et non plus 247 - révèle une faiblesse systémique dans les mécanismes de sanction. Pourquoi pas des amendes de 10 % du chiffre d’affaires mondial ? Pourquoi pas des interdictions de déposer des brevets pendant cinq ans ?

Et ce « disparagement » ? C’est du mensonge organisé, du harcèlement moral des patients, et je le dis clairement, c’est inacceptable. Les autorités doivent exiger des laboratoires qu’ils publient des études contrôlées en double aveugle comparant leurs produits aux génériques - et les publier en open access.

Le système actuel est une farce. On parle de concurrence, mais on entretient un monopole artificiel par des moyens juridiques. C’est du capitalisme de rente. Et la France, où l’on prétend défendre les droits des patients, reste silencieuse.

Stéphane PICHARD

novembre 23, 2025 AT 19:07Je suis émerveillé par la manière dont le Hatch-Waxman Act a transformé un secteur en un modèle de justice économique. Il y a eu du courage, du calcul, et surtout une vision à long terme.

Les stratégies de blocage ? Elles sont dégoûtantes. Le product hopping, c’est comme si un fabricant de voiture changeait la couleur du volant pour empêcher les mécaniciens de réparer les anciens modèles. C’est du sabotage industriel habillé en innovation.

Et les algorithmes qui fixent les prix en Chine ? Fascinant. Et terrifiant. On entre dans une ère où la collusion n’est plus humaine, mais machine. Qui va réguler les machines qui trichent ?

Les génériques ne sont pas une menace. Ils sont une promesse. Une promesse que la science au service de l’humanité peut être plus forte que le profit au service du capital.

Je crois en la loi. Je crois en la transparence. Et je crois qu’un patient qui ne peut pas prendre son traitement n’est pas un client insatisfait - c’est une victime.

Gilles Donada

novembre 25, 2025 AT 00:17Les génériques c’est pour les pauvres. Les vrais malades, eux, ils veulent le vrai truc. Pas une copie faite en Inde.

Yves Perrault

novembre 25, 2025 AT 15:17Alors là je me demande si on est dans un épisode de Black Mirror ou juste dans la réalité américaine. Pay-for-delay, product hopping, algorithmes qui collaborent... On dirait que les laboratoires ont un script écrit par un villain de film

Thomas Sarrasin

novembre 27, 2025 AT 05:39La réponse du Congrès américain à ces abus doit être plus ferme. Mais il faut aussi simplifier l’accès aux génériques pour les petites pharmacies et les hôpitaux publics. La concurrence ne peut pas exister si les distributeurs sont trop faibles pour la soutenir.